纠错

介绍

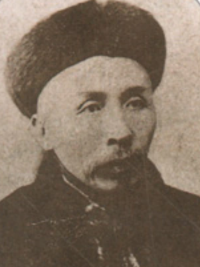

赵尔巽于同治十三年(1874年)进士及第,授翰林院编修。历任安徽、陕西各省按察使,又任甘肃、新疆、山西布政使,后任湖南巡抚、民部尚书、盛京将军、江西总督、四川总督等职。宣统三年(1911年)任东三省总督。武昌起义后在奉天(今辽宁)成立保安会,阻扰辛亥革命。 民国成立,任奉天都督,不久辞职。民国三年(1914年),任清史馆总裁,主编《清史稿》。袁世凯称帝时,被尊为“嵩山四友”之一。民国十四年(1925年),段祺瑞执政期间,任善后会议议长、临时参议院议长。时人尊其为“次帅”“赵次帅”“赵制军”。民国十六年(1927年)卒,享年83岁。

清末,赵尔巽历任数个地方重镇的封疆大吏,在任职期间不遗余力地推进吏治、军制、财政、社会、教育、警务、狱制等多方面的新政改革。任户部尚书时,在变通捐税,筹措经费,整顿盐厘,改革币制等多方面颇有建树。但在辛亥革命爆发之后,力图维护清廷统治,受人诟病。

清末,赵尔巽历任数个地方重镇的封疆大吏,在任职期间不遗余力地推进吏治、军制、财政、社会、教育、警务、狱制等多方面的新政改革。任户部尚书时,在变通捐税,筹措经费,整顿盐厘,改革币制等多方面颇有建树。但在辛亥革命爆发之后,力图维护清廷统治,受人诟病。

展开阅读全文 ∨

纠错

人物生平

早年经历

道光二十四年五月二十三日(1844年7月8日),赵尔巽生于铁岭的一个官宦世家。

同治六年(1867年),赵尔巽中举人。同治十三年(1874年),赵尔巽中进士,入选翰林院庶吉士,散馆编修。之后历任国史馆协修官、湖北乡试副考官、福建道监察御史、镶白旗官学管学官、广东道监察御史等清要职位。

光绪十年(1884年)7月10日,入值军机处的左宗棠上折举荐曾纪泽为两江或闽浙总督。两天后,赵尔巽上折参劾左宗棠此举与体制不合。赵尔巽在参折中说,曾纪泽已为三品都察院左副都御史,属朝廷高官,而不应由左宗棠保举,以免将来有朋党的隐患。赵尔巽还要求朝廷对左宗棠提出批评,并撤销此前将曾纪泽“交军机处存记”的奖励。他还联合日讲起居注官盛昱、右庶子锡钧等一起弹劾醇亲王奕譞,认为奕譞不宜参与军机事务。

平步青云

光绪十二年至十四年(1886—1888年),赵尔巽历任贵州石阡府、贵阳府知府。

光绪十九年(1893年),赵尔巽升任贵东兵备道。

光绪二十年(1894年),赵尔巽被提拔为安徽按察使。

光绪二十四年(1898年),赵尔巽迁为陕西按察使,旋即改任甘肃新疆布政使。

光绪二十八年(1902年),赵尔巽丁忧起复后,出任山西布政使,七月,护理山西巡抚。

主政湖南

光绪二十九年(1903年)1月,赵尔巽由山西巡抚调任湖南巡抚。到任后,他把创办新式教育作为“新政”的第一急务。当时清政府规定各省书院一律改为学堂,因此岳麓书院计划被改为湖南大学堂,但旧派人物、岳麓书院山长王先谦等人百般阻挠,此事搁浅。赵尔巽下令将已成立的高等学堂迁到书院内,迫使王先谦等人离开。赵尔巽的新政措施,受到常德学务帮办、新派人物熊希龄等人的大力支持。熊希龄响应巡抚衙门要求各道、府设一所师范学堂,以解决中小学堂师资匮乏问题,联合湘西士绅上呈一份在常德共同设立西路师范学堂的禀稿。赵尔巽阅后,批准照办。同年秋,西路师范学堂成立,熊希龄担任副办,实际主持校内外一切事务。他的办学才干,逐渐受到赵尔巽的赏识。

光绪年间,英、日等国矿商纷纷勾结地痞流氓收买矿契,掠夺湖南境内矿山。名叫卜洛克的英商携三十万银子跑到长沙,设立商号,贿赂当局,图谋采矿。为保卫矿权,熊希龄等人经深思熟虑,觉得“非购地不足以保矿”,于是向巡抚府呈文.要求设立矿务购地公司,将矿权集中于人民之手,并建议将原有阜湘、沅丰两公司合并为湖南全省矿务总公司,以抵制外商插手湘矿。赵尔巽欣然采纳这一建议,于同年6月成立矿务总公司,布告通商各埠:凡是在华的洋人来协商开矿事宜,都不能违反总公司的章程。有效保全了湘省矿权。这一办法被视为全国样板,先后有九个省参照湘矿公司章程办理矿务。

经过几个月的考察,同年底,赵尔巽上奏朝廷,极力推荐熊希龄,恳请免除对熊的严加管束。当时清廷正需要笼络维新人士,又看在封疆大吏的面上,降旨照准。赵尔巽立即委任熊希龄为西路师范学堂监督,放手让他办理一切学务。赵尔巽在湖南所办的多项新政,诸如废除书院、创办各级学堂、派遣留学生、裁撤绿营、编练新军等,均找熊希龄商量对策。熊希龄知恩图报,尽力出谋划策。次年5月,赵尔巽调离湖南,由端方继任巡抚一职。

清末能吏

光绪三十年(1904年),赵尔巽署理户部尚书。光绪三十一年(1905年),赵尔巽任盛京将军。在任时他着意整理财政,开始成立财政局,铸造银元,创办东三省银号,发行纸币。因其措施得当,为人清廉,赵尔巽在任两年,使奉天省财政大有改观。

宣统元年(1908年),赵尔巽由湖广总督改授四川总督。在任上奏设“经征局”负责清理财赋,一年时间财政裕平。对凉山少数民族,实行“改土归流”,设“平夷局”联络少数民族和汉族人民之间的感情,受到少数民族的拥护。

反对共和

宣统三年(1911年),赵尔巽转督东三省,时值武昌起义爆发,各省革命气氛热烈,奉天省革命党人正准备约定时间举义响应,赵尔巽以“保境安民”为名调集大军准备镇压,革命被迫转入地下。

民国元年(1912年)2月,赵尔巽的心腹谋士、保安会参议总长袁金铠代赵尔巽草拟的“东三省反对共和十二条”。在外交上也是只承认清朝与各国所订的条约,其他“概不与闻”。随后赵尔巽、张作霖、袁金铠等人周密策划,对奉天乃至东三省全境的革命党人和平民进行大规模屠杀。据当时的报告称“被赵尔巽、张作霖杀害的人数到达数几千以上,算上各地处在困境之中的不下万人,但赵尔巽仍然继续派兵围剿,军队所到的地方,人道灭绝。虽然赵尔巽赞成共和,但已经成为了军民公敌。”

退居二线

民国元年(1912年),赵尔巽被解除职务,隐居青岛。袁世凯就任大总统后,多方拉拢有名望的人士。曾邀请赵尔巽出山,赵尔巽以“不当贰臣”为名拒绝,还自比为义不食周粟的伯夷、叔齐,声称“青岛就是首阳山”。虽然答应国史馆长之聘,但赵尔巽以生病为由,迟迟不肯动身赴京。他提出了一个条件,就是为他弟弟赵尔丰“昭雪罪名”。赵尔丰在四川保路运动中杀害民众,成为辛亥革命的导火索之一,后来赵尔丰被革命党人镇压。袁世凯知道赵尔巽的意图后,立即授意黑龙江护军使朱庆澜上呈为赵尔丰议恤立传。然后,派人赴川调查赵尔丰事件,最后为其“昭雪罪名”。赵尔巽见条件已经满足,就赴京任职。他宣称:“我是清朝官,我编清朝史,我做清朝事,我吃清朝饭。”又自诩为三国时的关羽“降汉不降曹”。赵尔巽的做法遭到许多清朝遗老的谴责。

潜心编史

醉心于帝制的袁世凯想延揽清朝遗老、隐逸之士,争取他们的同情与支持。而赵尔巽则想通过纂修清史,以示不忘先朝隆恩,二人一拍即合。民国三年(1914年)3月,袁世凯下令成立清史馆,聘请能员编撰《清史》,定赵尔巽为馆长,于式枚、刘廷琛二人为副馆长。赵尔巽到任后,立即在秦老胡同设置清史馆临时筹备处,着手组织筹建工作。他起初预算开办经费为一万元,每月常用经费一万二千元,实际需临时开办费二万元,每月经费二万二千元。当时清史、国史两馆同时筹建,预算也同时递交。财政部向国务院上报说,国史馆预算经费每月仅八千多元,比清史馆节省得多。赵尔巽对财政部将两馆相提并论,且为国史馆抱屈的说法大为恼火,上书袁世凯,呈请清史馆缓办。其时国史馆长王闿运因与馆员意见不合离京返湘,受其影响,赵尔巽也萌生退意。袁世凯闻讯,一面安抚赵尔巽,一面谕令财政部从速向清史馆如数拨款,筹建工作才继续进行。

时值军阀混战,国力衰微,经费极为紧张。民国六年(1917年)后,费用几乎到毫无着落的地步。赵尔巽对清王朝心怀眷恋之情,认为事关一代国史,“失今不修,后业益难著手”,再困难也“不敢诿卸”。一方面节约开支,敦促同仁加快进度、多尽义务,一方面以其资望向各军阀募捐,并言:“不能刊《清史》,独不能刊《清史稿》乎!”

民国十六年(1927年),赵尔巽花费大量心血的《清史稿》终于付梓。同年9月3日,赵尔巽在北京病逝,享年83岁。次年,《清史稿》正式付印出版。

道光二十四年五月二十三日(1844年7月8日),赵尔巽生于铁岭的一个官宦世家。

同治六年(1867年),赵尔巽中举人。同治十三年(1874年),赵尔巽中进士,入选翰林院庶吉士,散馆编修。之后历任国史馆协修官、湖北乡试副考官、福建道监察御史、镶白旗官学管学官、广东道监察御史等清要职位。

光绪十年(1884年)7月10日,入值军机处的左宗棠上折举荐曾纪泽为两江或闽浙总督。两天后,赵尔巽上折参劾左宗棠此举与体制不合。赵尔巽在参折中说,曾纪泽已为三品都察院左副都御史,属朝廷高官,而不应由左宗棠保举,以免将来有朋党的隐患。赵尔巽还要求朝廷对左宗棠提出批评,并撤销此前将曾纪泽“交军机处存记”的奖励。他还联合日讲起居注官盛昱、右庶子锡钧等一起弹劾醇亲王奕譞,认为奕譞不宜参与军机事务。

平步青云

光绪十二年至十四年(1886—1888年),赵尔巽历任贵州石阡府、贵阳府知府。

光绪十九年(1893年),赵尔巽升任贵东兵备道。

光绪二十年(1894年),赵尔巽被提拔为安徽按察使。

光绪二十四年(1898年),赵尔巽迁为陕西按察使,旋即改任甘肃新疆布政使。

光绪二十八年(1902年),赵尔巽丁忧起复后,出任山西布政使,七月,护理山西巡抚。

主政湖南

光绪二十九年(1903年)1月,赵尔巽由山西巡抚调任湖南巡抚。到任后,他把创办新式教育作为“新政”的第一急务。当时清政府规定各省书院一律改为学堂,因此岳麓书院计划被改为湖南大学堂,但旧派人物、岳麓书院山长王先谦等人百般阻挠,此事搁浅。赵尔巽下令将已成立的高等学堂迁到书院内,迫使王先谦等人离开。赵尔巽的新政措施,受到常德学务帮办、新派人物熊希龄等人的大力支持。熊希龄响应巡抚衙门要求各道、府设一所师范学堂,以解决中小学堂师资匮乏问题,联合湘西士绅上呈一份在常德共同设立西路师范学堂的禀稿。赵尔巽阅后,批准照办。同年秋,西路师范学堂成立,熊希龄担任副办,实际主持校内外一切事务。他的办学才干,逐渐受到赵尔巽的赏识。

光绪年间,英、日等国矿商纷纷勾结地痞流氓收买矿契,掠夺湖南境内矿山。名叫卜洛克的英商携三十万银子跑到长沙,设立商号,贿赂当局,图谋采矿。为保卫矿权,熊希龄等人经深思熟虑,觉得“非购地不足以保矿”,于是向巡抚府呈文.要求设立矿务购地公司,将矿权集中于人民之手,并建议将原有阜湘、沅丰两公司合并为湖南全省矿务总公司,以抵制外商插手湘矿。赵尔巽欣然采纳这一建议,于同年6月成立矿务总公司,布告通商各埠:凡是在华的洋人来协商开矿事宜,都不能违反总公司的章程。有效保全了湘省矿权。这一办法被视为全国样板,先后有九个省参照湘矿公司章程办理矿务。

经过几个月的考察,同年底,赵尔巽上奏朝廷,极力推荐熊希龄,恳请免除对熊的严加管束。当时清廷正需要笼络维新人士,又看在封疆大吏的面上,降旨照准。赵尔巽立即委任熊希龄为西路师范学堂监督,放手让他办理一切学务。赵尔巽在湖南所办的多项新政,诸如废除书院、创办各级学堂、派遣留学生、裁撤绿营、编练新军等,均找熊希龄商量对策。熊希龄知恩图报,尽力出谋划策。次年5月,赵尔巽调离湖南,由端方继任巡抚一职。

清末能吏

光绪三十年(1904年),赵尔巽署理户部尚书。光绪三十一年(1905年),赵尔巽任盛京将军。在任时他着意整理财政,开始成立财政局,铸造银元,创办东三省银号,发行纸币。因其措施得当,为人清廉,赵尔巽在任两年,使奉天省财政大有改观。

宣统元年(1908年),赵尔巽由湖广总督改授四川总督。在任上奏设“经征局”负责清理财赋,一年时间财政裕平。对凉山少数民族,实行“改土归流”,设“平夷局”联络少数民族和汉族人民之间的感情,受到少数民族的拥护。

反对共和

宣统三年(1911年),赵尔巽转督东三省,时值武昌起义爆发,各省革命气氛热烈,奉天省革命党人正准备约定时间举义响应,赵尔巽以“保境安民”为名调集大军准备镇压,革命被迫转入地下。

民国元年(1912年)2月,赵尔巽的心腹谋士、保安会参议总长袁金铠代赵尔巽草拟的“东三省反对共和十二条”。在外交上也是只承认清朝与各国所订的条约,其他“概不与闻”。随后赵尔巽、张作霖、袁金铠等人周密策划,对奉天乃至东三省全境的革命党人和平民进行大规模屠杀。据当时的报告称“被赵尔巽、张作霖杀害的人数到达数几千以上,算上各地处在困境之中的不下万人,但赵尔巽仍然继续派兵围剿,军队所到的地方,人道灭绝。虽然赵尔巽赞成共和,但已经成为了军民公敌。”

退居二线

民国元年(1912年),赵尔巽被解除职务,隐居青岛。袁世凯就任大总统后,多方拉拢有名望的人士。曾邀请赵尔巽出山,赵尔巽以“不当贰臣”为名拒绝,还自比为义不食周粟的伯夷、叔齐,声称“青岛就是首阳山”。虽然答应国史馆长之聘,但赵尔巽以生病为由,迟迟不肯动身赴京。他提出了一个条件,就是为他弟弟赵尔丰“昭雪罪名”。赵尔丰在四川保路运动中杀害民众,成为辛亥革命的导火索之一,后来赵尔丰被革命党人镇压。袁世凯知道赵尔巽的意图后,立即授意黑龙江护军使朱庆澜上呈为赵尔丰议恤立传。然后,派人赴川调查赵尔丰事件,最后为其“昭雪罪名”。赵尔巽见条件已经满足,就赴京任职。他宣称:“我是清朝官,我编清朝史,我做清朝事,我吃清朝饭。”又自诩为三国时的关羽“降汉不降曹”。赵尔巽的做法遭到许多清朝遗老的谴责。

潜心编史

醉心于帝制的袁世凯想延揽清朝遗老、隐逸之士,争取他们的同情与支持。而赵尔巽则想通过纂修清史,以示不忘先朝隆恩,二人一拍即合。民国三年(1914年)3月,袁世凯下令成立清史馆,聘请能员编撰《清史》,定赵尔巽为馆长,于式枚、刘廷琛二人为副馆长。赵尔巽到任后,立即在秦老胡同设置清史馆临时筹备处,着手组织筹建工作。他起初预算开办经费为一万元,每月常用经费一万二千元,实际需临时开办费二万元,每月经费二万二千元。当时清史、国史两馆同时筹建,预算也同时递交。财政部向国务院上报说,国史馆预算经费每月仅八千多元,比清史馆节省得多。赵尔巽对财政部将两馆相提并论,且为国史馆抱屈的说法大为恼火,上书袁世凯,呈请清史馆缓办。其时国史馆长王闿运因与馆员意见不合离京返湘,受其影响,赵尔巽也萌生退意。袁世凯闻讯,一面安抚赵尔巽,一面谕令财政部从速向清史馆如数拨款,筹建工作才继续进行。

时值军阀混战,国力衰微,经费极为紧张。民国六年(1917年)后,费用几乎到毫无着落的地步。赵尔巽对清王朝心怀眷恋之情,认为事关一代国史,“失今不修,后业益难著手”,再困难也“不敢诿卸”。一方面节约开支,敦促同仁加快进度、多尽义务,一方面以其资望向各军阀募捐,并言:“不能刊《清史》,独不能刊《清史稿》乎!”

民国十六年(1927年),赵尔巽花费大量心血的《清史稿》终于付梓。同年9月3日,赵尔巽在北京病逝,享年83岁。次年,《清史稿》正式付印出版。

展开阅读全文 ∨

纠错

主要影响

政治

改革地方行政

光绪三十一年(1905年),出任盛京将军赵尔巽在治理奉天时大力改革地方行政。他首先裁撤盛京五部以及奉天府尹,设立财政总局、农工商总局以及巡警总局等新的行政机构,将所裁撤机构原管各项事务分归各局办理,并相应负责推行各项新政。根据地方发展需要设立新的治所,先后设立奉天府、法库门厅、辽中县等地方治所十几处,对于地方行政机关的完备与加强地方管理具有重要意义,也为奉天由军府统治向行省体制的改革迈出了重要一步。

推动吏治改革

赵尔巽重视吏治,改革人事制度,优化用人机制,提高对中下级官吏的选任标准,加强行政监督以提高地方各行政官员的整体素质以及政府各部门的行政效率。并严厉整顿吏治,净化行政环境。其改革本为赵尔巽稳定奉天政局,推行新政的重要组成部分,同时也为其他方面改革与整顿的顺利进行提供了重要条件。

赵尔巽认为“整顿吏治刻不容缓”,他的基层行政经验相当丰富,对于虚应式的吏治整顿颇有了解,故而亲自制定了《整顿吏治文》,规定二十四条整顿吏治的详细章程。赵尔巽下令负责考核的司道“严格规定功过,杜绝欺瞒行为”,他还提出“考察官员以亲民为主,以处理诉讼、约束下属为先。”

首先,赵尔巽强化官权对基层社会的控制,改善基层治理。针对控制实权的门丁,赵尔巽下令禁止其“介入公文、接触乡绅。”并“撤去纵容、倚靠门丁的官吏”。赵尔巽主张“移用供门丁的费用”,聘请正式的“委员”。同时赵尔巽“精简”差役规模,“惩戒欺官压票、肆意滋事者,瞒报、制造冤假错案者”。赵尔巽还警惕撰写诉状的“代书”和“讼棍”,因而主张限制他们“敲诈富人、欺压百姓、内勾结门丁、外串通差役” 的活动。约束非正式人员的权力,同时延伸官权力,打破政府与基层的隔阂是必要的。

其二,赵尔巽认为州县官惰于政务是吏治恶化的重要原因,因而督促官员勤政,提高行政效能。赵尔巽主张州县官“每天准时升坐大堂一次”,“官府大门敞开,如果查出怠政懒政,即刻撤任”。赵尔巽督促官员勤下乡,消除隔膜,规定“申报下乡的次数、日数,以便查有对证”。赵尔巽很重视借鉴以往的行政经验,因此督促官员“看旧卷”。由于清代科举忽视行政专业知识,使得非正式人员得以上下其手。因此,赵尔巽督促官员“看律例”,“消除他人干政的隐患”。清代监狱分“监”、“卡”,“监”在官员的权力控制之内;“卡”则是临时羁押场所,往往丁差会肆意虐待犯人。因此赵尔巽督促官员亲自检查“监”、“卡”,体恤囚犯,同时要严格防范丁差虐待囚犯。

其三,赵尔巽主张州县官员应当尽可能多地承担对地方社会的保护职能,以图达到强化控制的目的。如“设立工艺厂”,“提供游民就业机会”;鼓励民绅办理“因利局”(贷款金融机构),帮助穷困百姓,以防其沦为盗匪;“举办保甲巡警团防”,兼具控制与保护;赵尔巽认为应当推举地方乡绅督办育婴事宜,发扬官绅结合的慈善事业;赵尔巽还很重视农业种植业,鼓励游民开垦,因此督促乡绅成立种植局,发展种植业。“由种植局负责采购适合本地土壤、气候的良种,并参照西方农学书籍,选用择容易学习的内容教化农民。”

赵尔巽不仅制定了较为细化的吏治整顿章程,而且还相当注重对官员政绩的考核,设计了相当具体的制度化吏治考核标准。赵尔巽认为登记只是空谈,应当制定严格的奖惩制度。譬如,他将官员功过与经济利益挂钩,制定具体的文武官员记过罚银章程,“降级降职允许用金银报销,记过处分有对应罚款数额。”

此外,赵尔巽对于官员之培养尤为重视。他认为“官吏政绩考核联系着民生休戚”,“官吏的学习更是政绩的前提”。他整顿湖南的仕学馆,选拔官员入馆学习。在官员考察上,赵尔巽较为重视社会舆论和真实的民意评价,“必须考量官员评价的来源,如果乡绅和民众都称好,那么足以信服,单就乡绅称赞不足为信。”

设立地方谘议局

随着清末立宪运动的高涨,四川总督赵尔巽奉到各省设立谘议局之命后,迅速于光绪三十四年(1908年)底会集各士绅公议,组织了四川谘议局筹办处,以成都贡院清白堂旧地为办事处所。并拟定筹办处章程15条。根据《四川谘议局筹办处章程》规定,四川谘议局筹办处负责四川谘议局筹办的一切具体事宜,包括制定各种选举规章;训练司选员;督饬各属进行选民调查和登记造册,组织初选、复选;对选举中出现的疑难问题作出解释以及处理筹办中出现的涉讼事件等等。四川谘议局筹办处只是临时机构,“谕旨举办四川谘议局而设其职权范围以使谘议局之成立为限,俟该局成立后即行裁撤"。筹办处设总理一员、协理四员,布政使王人文充当总理,提学使方旭、巡警道高增爵、在籍翰林院编修胡峻、在籍即用知县邵从恩充当协理,由总督赵尔巽选任禀承。

赵尔巽大力支持谘议局的设立,并下令筹办处开办经费及谘议局建筑经费由筹办处自行预算,然后详请督府从政府经费中划拨。随后他拨筹办费银一万五千四百余两,进行筹办事宜,并委在籍士绅四品衔候选员外郎马良卿、同知衔拣选知县李念祖督工监修会址,拨银二万七千九百余两,在成都纯化街新修了一座居所。为保证各地选举事务按时顺利进行,赵尔巽指示四川谘议局筹办处建立了奖惩制度。筹办处根据谘议局选举章程,对破坏选举的非办事人员也进行了处罚。仁寿县附生贾纯武等人扯毁选举榜示,并同胡某等人赴省捏词控告徐国桢在选举中营私舞弊,但并不能指出证据,属于挟嫌诬陷,根据选举章程第一百条毁夺选举文件的罪名,根据总督赵尔巽的批示,筹办处给予贾纯武“监禁一年附加五十元罚金,仍候行提学司将该生衣顶掳革,开释以后永远不准干预地方公事,以照炯诫。贾波臣等附和者“仍革传责惩,俾知儆惟”。根据川督赵尔巽的批示,四川谘议局筹办处将此事登报,并通饬各属赶将选举章程所列法则广为晓谕,并演成白话散布民间,以免再出现类似触犯法禁的事件。

在各方努力筹备下,宣统元年九月初一(1909年10月14日),四川谘议局在成都成立,总督赵尔巽等在上午8时齐集谘议局。议员除特别有事者外,实应招者104人。上午9时举行开局典礼,10时举行议长副议长选举。选举结束后,总督赵尔巽致训词,对谘议局提出“融畛域,明权限,图公益,谋远大,务实际,循次序”六条要求。他的训词体现了官绅合作,共同来维护封建统治,阻止革命发生的意图。赵尔巽提出的“明权限”,实际上就是谘议局只有“建言之权"而“建言之权”又必须限制在钦定章程所许可的范围。赵尔巽的训词为四川谘议局的性质和职能划定了框架。

经济

整顿地方财政

财政整顿的主要任务在于剔除财政收支中的中饱私囊行径,筹措新政经费,力争以地方之财,办地方之事。通过整顿税务,改革原有税捐稽征体制,以期涓滴归公,增加政府财政收入。此外赵尔巽还通过请求各省协款、捐纳展限等手段开辟新的财政收入渠道来筹措行政经费。并设立官办金融机构,整顿货币,抵制外币侵略,稳定金融秩序以及财政收支,为经济发展和各项行政提供保障。

振兴地方经济

赵尔巽在盛京将军任内,主要通过设立农工商总局负责奉天的经济改革,以政府力量推进经济发展。具体政策包括:设立实业学堂以及商品陈列所等专门机构推广普及实业知识;设立牧养公司、渔业公司以及轮船公司等实业团体推进相关产业发展;尤其注重垦务事宜,对官庄、旗地以及蒙荒等各项地亩进行招民垦殖,推动地方的开发;还利用优惠政策招商引资,带动地方经济发展;以改善市政建设、稳定地方秩序等手段改善投资环境,为经济发展服务。

赵尔巽在任四川总督期间也同样大力呼吁并推动振兴地方经济。如于光绪三十四年(1908年)在设立矿务总公司奏折中称:“非将全省矿产合全省商民财力速筹开采,不足以浚自由之利,而巩久远之图”。公司成立后他上奏清廷:“除现在官办各矿及华洋商人禀准已开之矿外,凡川省末开矿产,概归总公司承办经理。”另外,“无论本省外省外埠绅商有愿开办四川之矿者,只准指定矿区,作为总公司之分公司,用人理财总公司并不干涉,但不得另有公司名目。”但规定总公司“不收洋股,以杜利权外溢。”在推行新政、发展工商业的浪潮中,光绪三十三年(1907年),赵尔巽指令成立成都商务总会,并委任官员充当总理,把分散的69个帮会组织起来,分别成立专业性的帮分会,办理工商注册事宜和公断商务纠纷。光绪三十四年(1908年),赵尔巽下令缩短禁烟期限,并采取“劝”、“惩”、“抚”、“补”相结合的办法落实禁烟运动。到宣统元年(1909年)秋天,四川省最大程度地清除罂粟的目的基本达到。40多个中心市场上报,罂粟种植已经停止。

社会

稳定社会治安

赵尔巽在推进各项改革的同时,尤其注重社会治安的稳定。其稳定治安的工作主要从两个方面展开:一方面是强化警政,提高对社会治安事件的防控能力。在省城设立巡警总局,专门负责警务事宜,使之责权明确。通过设立警务学堂、在省城设立备补队等手段,既提高了从警人员的专业素质,又可以充实警察队伍,增强预防与打击各种犯罪的力量。尤其重视对乡镇巡警的建设,强化马巡,加大打击胡匪力度,各村屯联结堡防,提高村民自卫能力;另一方面是打击胡匪,消除危害社会治安的不稳定因素。调拨驻北洋淮军与本地防营、警队相结合,对力量不同、性质各异的各股土匪分别剿抚,为稳定奉天政局与开展各项改革整顿创造良好社会环境。

教育

发展新式教育

其一,各级各类学校迅速开办,新式教育获得长足发展。赵尔巽首先与袁世凯、张之洞等大吏联名废除科举取士,为新式教育的发展扫清道路。针对东北风气闭塞的状况,特别注意社会风气的开通,重视师资力量的培养与选拔,积极鼓励出洋留学,同时注重教育普及,推动民众整体文化素质的提高。几年间,新式教育的蓬勃发展,对其他改革整顿的推行,具有不可替代的重要作用。

其二,废除书院制度,是发展新式教育的基础和关键。上任伊始,赵尔巽立即课试岳麓、城南、求忠三书院学生,并以此为契机,将岳麓书院改为高等学堂,城南书院改为师范馆,求忠书院改为忠裔学堂,对学生课以实学,从而揭开了湖南大规模教育改革的序幕。他大刀阔斧地改革书院制度、整顿原有学堂、开办新式学堂。在他任内,各级各类学校迅速开办,新式教育获得长足发展。为了发展新式教育,赵尔巽向全省各地发出裁撤书院、改建学堂的通令,新式学堂雨后春笋般涌现出来。同时,赵尔巽还大力鼓励和扶持民间办学,民立学堂有很大的增加,湖南全省各地各级各类学校迅速开办起来。

建立教育体系

赵尔巽非常注重普及教育,发展初级教育,建立并完善从蒙学、小学、中学直到大学的教育体制,见解独到。为解决贫苦家庭幼童无力读书的问题,他首先在省城举办半日学堂,进行贫民启蒙教育。同时,他非常重视发展实业教育。他接受自日归国的梁焕奎的建议,创立湖南高等实业学堂,专门培养路矿人才。他在湖南工艺学堂的基础上,增设农务一科;还鼓励各地创办树艺公学,培养人才,以改良农业生产。湖南近代实业教育获得了长足的发展。对于地方士绅发起创办同文学校,教授英文、日文时,他亦大加赞赏。

在赵尔巽任内,师范教育蓬勃发展,为新式学堂培养了大量师资。他开办第一家师范学堂——湖南师范馆,为各地中小学培养师资。但该校所在的黄泥街地窄,发展大受限制。不久,赵尔巽将学校迁往城南书院旧址(今湖南第一师范),延聘留日师范毕业生和受过新式教育者担任教员,扩大招生规模。赵尔巽决定分路分界办理西、中、南三路师范学堂。在赵尔巽支持下,湖南中路师范学堂(由师范馆改)和西路师范学堂次第开办,南路师范学堂动工兴建。后来,还开办了蒙学传习所(后来改为师范传习所),为蒙学教育培养了一批师资力量;明德学堂等学堂亦附设师范馆,为各地培养师资。湖南师范教育进入了一个新的发展时期。

其三,女子教育迅猛发展。龙绂瑞、俞蕃同呈请赵尔巽立案开办女学堂。赵尔巽对此大加赞赏。学堂开办后,赵尔巽还特意发布了保护第一女学堂的告示。留学日本的湖南学生郑家佩称湖南女学“基础既固,徐图扩充,为三湘女界种此福田”,对湖南女学的未来寄于厚望。

其四,留学教育继续向前发展。赵尔巽认为:开风气,兴实学,莫要于求学外洋。为此,他四处筹集资金,选派留学生赴日本、美国、比利时等国学习师范、陆军及各种工艺,同时,也鼓励学有根基者自费留学。尽管经费相当困难,赵尔巽坚持选派公费生赴日本习师范、警察、政治、法律;为“讲求矿学以保利权而储才能”,他还选送学生赴比利时学习矿业。同时,还先后选送三批十余人自费赴日本学习师范、工艺、法政等。他还鼓励各地选送学生出洋留学。在赵尔巽的带动下,宁乡、芷江、黔阳、宝庆府等地官费资送学生赴日习工艺、矿学等。

史学

民国三年(1914年)3月9日,以袁世凯为首的北洋军阀政府,成立了清史馆着手编纂清史。馆址即设于北平东华门内,延聘赵尔巽为馆长。赵尔巽起初不愿就任,袁世凯劝以修清史乃歌颂大清功德之事,正遗老所当效力之处,赵尔巽乃出任清史馆馆长。赵尔巽任清史馆馆长时,已是古稀之龄。他一直主持编纂“清史”,网罗了一大批学者。依历代正史体例,分纪、传、表、志四类编撰,各类又增加了一些新的内容,如“志”中的邦交、交通,“表”中的大学士、军机大臣,“传”中的畴人、藩部等。民国十六年(1927年),赵尔巽因病去世,由柯劭忞总纂完成初稿,以《清史稿》命名出版,全书五百二十九卷,为历代正史中规模最大的一部。

改革地方行政

光绪三十一年(1905年),出任盛京将军赵尔巽在治理奉天时大力改革地方行政。他首先裁撤盛京五部以及奉天府尹,设立财政总局、农工商总局以及巡警总局等新的行政机构,将所裁撤机构原管各项事务分归各局办理,并相应负责推行各项新政。根据地方发展需要设立新的治所,先后设立奉天府、法库门厅、辽中县等地方治所十几处,对于地方行政机关的完备与加强地方管理具有重要意义,也为奉天由军府统治向行省体制的改革迈出了重要一步。

推动吏治改革

赵尔巽重视吏治,改革人事制度,优化用人机制,提高对中下级官吏的选任标准,加强行政监督以提高地方各行政官员的整体素质以及政府各部门的行政效率。并严厉整顿吏治,净化行政环境。其改革本为赵尔巽稳定奉天政局,推行新政的重要组成部分,同时也为其他方面改革与整顿的顺利进行提供了重要条件。

赵尔巽认为“整顿吏治刻不容缓”,他的基层行政经验相当丰富,对于虚应式的吏治整顿颇有了解,故而亲自制定了《整顿吏治文》,规定二十四条整顿吏治的详细章程。赵尔巽下令负责考核的司道“严格规定功过,杜绝欺瞒行为”,他还提出“考察官员以亲民为主,以处理诉讼、约束下属为先。”

首先,赵尔巽强化官权对基层社会的控制,改善基层治理。针对控制实权的门丁,赵尔巽下令禁止其“介入公文、接触乡绅。”并“撤去纵容、倚靠门丁的官吏”。赵尔巽主张“移用供门丁的费用”,聘请正式的“委员”。同时赵尔巽“精简”差役规模,“惩戒欺官压票、肆意滋事者,瞒报、制造冤假错案者”。赵尔巽还警惕撰写诉状的“代书”和“讼棍”,因而主张限制他们“敲诈富人、欺压百姓、内勾结门丁、外串通差役” 的活动。约束非正式人员的权力,同时延伸官权力,打破政府与基层的隔阂是必要的。

其二,赵尔巽认为州县官惰于政务是吏治恶化的重要原因,因而督促官员勤政,提高行政效能。赵尔巽主张州县官“每天准时升坐大堂一次”,“官府大门敞开,如果查出怠政懒政,即刻撤任”。赵尔巽督促官员勤下乡,消除隔膜,规定“申报下乡的次数、日数,以便查有对证”。赵尔巽很重视借鉴以往的行政经验,因此督促官员“看旧卷”。由于清代科举忽视行政专业知识,使得非正式人员得以上下其手。因此,赵尔巽督促官员“看律例”,“消除他人干政的隐患”。清代监狱分“监”、“卡”,“监”在官员的权力控制之内;“卡”则是临时羁押场所,往往丁差会肆意虐待犯人。因此赵尔巽督促官员亲自检查“监”、“卡”,体恤囚犯,同时要严格防范丁差虐待囚犯。

其三,赵尔巽主张州县官员应当尽可能多地承担对地方社会的保护职能,以图达到强化控制的目的。如“设立工艺厂”,“提供游民就业机会”;鼓励民绅办理“因利局”(贷款金融机构),帮助穷困百姓,以防其沦为盗匪;“举办保甲巡警团防”,兼具控制与保护;赵尔巽认为应当推举地方乡绅督办育婴事宜,发扬官绅结合的慈善事业;赵尔巽还很重视农业种植业,鼓励游民开垦,因此督促乡绅成立种植局,发展种植业。“由种植局负责采购适合本地土壤、气候的良种,并参照西方农学书籍,选用择容易学习的内容教化农民。”

赵尔巽不仅制定了较为细化的吏治整顿章程,而且还相当注重对官员政绩的考核,设计了相当具体的制度化吏治考核标准。赵尔巽认为登记只是空谈,应当制定严格的奖惩制度。譬如,他将官员功过与经济利益挂钩,制定具体的文武官员记过罚银章程,“降级降职允许用金银报销,记过处分有对应罚款数额。”

此外,赵尔巽对于官员之培养尤为重视。他认为“官吏政绩考核联系着民生休戚”,“官吏的学习更是政绩的前提”。他整顿湖南的仕学馆,选拔官员入馆学习。在官员考察上,赵尔巽较为重视社会舆论和真实的民意评价,“必须考量官员评价的来源,如果乡绅和民众都称好,那么足以信服,单就乡绅称赞不足为信。”

设立地方谘议局

随着清末立宪运动的高涨,四川总督赵尔巽奉到各省设立谘议局之命后,迅速于光绪三十四年(1908年)底会集各士绅公议,组织了四川谘议局筹办处,以成都贡院清白堂旧地为办事处所。并拟定筹办处章程15条。根据《四川谘议局筹办处章程》规定,四川谘议局筹办处负责四川谘议局筹办的一切具体事宜,包括制定各种选举规章;训练司选员;督饬各属进行选民调查和登记造册,组织初选、复选;对选举中出现的疑难问题作出解释以及处理筹办中出现的涉讼事件等等。四川谘议局筹办处只是临时机构,“谕旨举办四川谘议局而设其职权范围以使谘议局之成立为限,俟该局成立后即行裁撤"。筹办处设总理一员、协理四员,布政使王人文充当总理,提学使方旭、巡警道高增爵、在籍翰林院编修胡峻、在籍即用知县邵从恩充当协理,由总督赵尔巽选任禀承。

赵尔巽大力支持谘议局的设立,并下令筹办处开办经费及谘议局建筑经费由筹办处自行预算,然后详请督府从政府经费中划拨。随后他拨筹办费银一万五千四百余两,进行筹办事宜,并委在籍士绅四品衔候选员外郎马良卿、同知衔拣选知县李念祖督工监修会址,拨银二万七千九百余两,在成都纯化街新修了一座居所。为保证各地选举事务按时顺利进行,赵尔巽指示四川谘议局筹办处建立了奖惩制度。筹办处根据谘议局选举章程,对破坏选举的非办事人员也进行了处罚。仁寿县附生贾纯武等人扯毁选举榜示,并同胡某等人赴省捏词控告徐国桢在选举中营私舞弊,但并不能指出证据,属于挟嫌诬陷,根据选举章程第一百条毁夺选举文件的罪名,根据总督赵尔巽的批示,筹办处给予贾纯武“监禁一年附加五十元罚金,仍候行提学司将该生衣顶掳革,开释以后永远不准干预地方公事,以照炯诫。贾波臣等附和者“仍革传责惩,俾知儆惟”。根据川督赵尔巽的批示,四川谘议局筹办处将此事登报,并通饬各属赶将选举章程所列法则广为晓谕,并演成白话散布民间,以免再出现类似触犯法禁的事件。

在各方努力筹备下,宣统元年九月初一(1909年10月14日),四川谘议局在成都成立,总督赵尔巽等在上午8时齐集谘议局。议员除特别有事者外,实应招者104人。上午9时举行开局典礼,10时举行议长副议长选举。选举结束后,总督赵尔巽致训词,对谘议局提出“融畛域,明权限,图公益,谋远大,务实际,循次序”六条要求。他的训词体现了官绅合作,共同来维护封建统治,阻止革命发生的意图。赵尔巽提出的“明权限”,实际上就是谘议局只有“建言之权"而“建言之权”又必须限制在钦定章程所许可的范围。赵尔巽的训词为四川谘议局的性质和职能划定了框架。

经济

整顿地方财政

财政整顿的主要任务在于剔除财政收支中的中饱私囊行径,筹措新政经费,力争以地方之财,办地方之事。通过整顿税务,改革原有税捐稽征体制,以期涓滴归公,增加政府财政收入。此外赵尔巽还通过请求各省协款、捐纳展限等手段开辟新的财政收入渠道来筹措行政经费。并设立官办金融机构,整顿货币,抵制外币侵略,稳定金融秩序以及财政收支,为经济发展和各项行政提供保障。

振兴地方经济

赵尔巽在盛京将军任内,主要通过设立农工商总局负责奉天的经济改革,以政府力量推进经济发展。具体政策包括:设立实业学堂以及商品陈列所等专门机构推广普及实业知识;设立牧养公司、渔业公司以及轮船公司等实业团体推进相关产业发展;尤其注重垦务事宜,对官庄、旗地以及蒙荒等各项地亩进行招民垦殖,推动地方的开发;还利用优惠政策招商引资,带动地方经济发展;以改善市政建设、稳定地方秩序等手段改善投资环境,为经济发展服务。

赵尔巽在任四川总督期间也同样大力呼吁并推动振兴地方经济。如于光绪三十四年(1908年)在设立矿务总公司奏折中称:“非将全省矿产合全省商民财力速筹开采,不足以浚自由之利,而巩久远之图”。公司成立后他上奏清廷:“除现在官办各矿及华洋商人禀准已开之矿外,凡川省末开矿产,概归总公司承办经理。”另外,“无论本省外省外埠绅商有愿开办四川之矿者,只准指定矿区,作为总公司之分公司,用人理财总公司并不干涉,但不得另有公司名目。”但规定总公司“不收洋股,以杜利权外溢。”在推行新政、发展工商业的浪潮中,光绪三十三年(1907年),赵尔巽指令成立成都商务总会,并委任官员充当总理,把分散的69个帮会组织起来,分别成立专业性的帮分会,办理工商注册事宜和公断商务纠纷。光绪三十四年(1908年),赵尔巽下令缩短禁烟期限,并采取“劝”、“惩”、“抚”、“补”相结合的办法落实禁烟运动。到宣统元年(1909年)秋天,四川省最大程度地清除罂粟的目的基本达到。40多个中心市场上报,罂粟种植已经停止。

社会

稳定社会治安

赵尔巽在推进各项改革的同时,尤其注重社会治安的稳定。其稳定治安的工作主要从两个方面展开:一方面是强化警政,提高对社会治安事件的防控能力。在省城设立巡警总局,专门负责警务事宜,使之责权明确。通过设立警务学堂、在省城设立备补队等手段,既提高了从警人员的专业素质,又可以充实警察队伍,增强预防与打击各种犯罪的力量。尤其重视对乡镇巡警的建设,强化马巡,加大打击胡匪力度,各村屯联结堡防,提高村民自卫能力;另一方面是打击胡匪,消除危害社会治安的不稳定因素。调拨驻北洋淮军与本地防营、警队相结合,对力量不同、性质各异的各股土匪分别剿抚,为稳定奉天政局与开展各项改革整顿创造良好社会环境。

教育

发展新式教育

其一,各级各类学校迅速开办,新式教育获得长足发展。赵尔巽首先与袁世凯、张之洞等大吏联名废除科举取士,为新式教育的发展扫清道路。针对东北风气闭塞的状况,特别注意社会风气的开通,重视师资力量的培养与选拔,积极鼓励出洋留学,同时注重教育普及,推动民众整体文化素质的提高。几年间,新式教育的蓬勃发展,对其他改革整顿的推行,具有不可替代的重要作用。

其二,废除书院制度,是发展新式教育的基础和关键。上任伊始,赵尔巽立即课试岳麓、城南、求忠三书院学生,并以此为契机,将岳麓书院改为高等学堂,城南书院改为师范馆,求忠书院改为忠裔学堂,对学生课以实学,从而揭开了湖南大规模教育改革的序幕。他大刀阔斧地改革书院制度、整顿原有学堂、开办新式学堂。在他任内,各级各类学校迅速开办,新式教育获得长足发展。为了发展新式教育,赵尔巽向全省各地发出裁撤书院、改建学堂的通令,新式学堂雨后春笋般涌现出来。同时,赵尔巽还大力鼓励和扶持民间办学,民立学堂有很大的增加,湖南全省各地各级各类学校迅速开办起来。

建立教育体系

赵尔巽非常注重普及教育,发展初级教育,建立并完善从蒙学、小学、中学直到大学的教育体制,见解独到。为解决贫苦家庭幼童无力读书的问题,他首先在省城举办半日学堂,进行贫民启蒙教育。同时,他非常重视发展实业教育。他接受自日归国的梁焕奎的建议,创立湖南高等实业学堂,专门培养路矿人才。他在湖南工艺学堂的基础上,增设农务一科;还鼓励各地创办树艺公学,培养人才,以改良农业生产。湖南近代实业教育获得了长足的发展。对于地方士绅发起创办同文学校,教授英文、日文时,他亦大加赞赏。

在赵尔巽任内,师范教育蓬勃发展,为新式学堂培养了大量师资。他开办第一家师范学堂——湖南师范馆,为各地中小学培养师资。但该校所在的黄泥街地窄,发展大受限制。不久,赵尔巽将学校迁往城南书院旧址(今湖南第一师范),延聘留日师范毕业生和受过新式教育者担任教员,扩大招生规模。赵尔巽决定分路分界办理西、中、南三路师范学堂。在赵尔巽支持下,湖南中路师范学堂(由师范馆改)和西路师范学堂次第开办,南路师范学堂动工兴建。后来,还开办了蒙学传习所(后来改为师范传习所),为蒙学教育培养了一批师资力量;明德学堂等学堂亦附设师范馆,为各地培养师资。湖南师范教育进入了一个新的发展时期。

其三,女子教育迅猛发展。龙绂瑞、俞蕃同呈请赵尔巽立案开办女学堂。赵尔巽对此大加赞赏。学堂开办后,赵尔巽还特意发布了保护第一女学堂的告示。留学日本的湖南学生郑家佩称湖南女学“基础既固,徐图扩充,为三湘女界种此福田”,对湖南女学的未来寄于厚望。

其四,留学教育继续向前发展。赵尔巽认为:开风气,兴实学,莫要于求学外洋。为此,他四处筹集资金,选派留学生赴日本、美国、比利时等国学习师范、陆军及各种工艺,同时,也鼓励学有根基者自费留学。尽管经费相当困难,赵尔巽坚持选派公费生赴日本习师范、警察、政治、法律;为“讲求矿学以保利权而储才能”,他还选送学生赴比利时学习矿业。同时,还先后选送三批十余人自费赴日本学习师范、工艺、法政等。他还鼓励各地选送学生出洋留学。在赵尔巽的带动下,宁乡、芷江、黔阳、宝庆府等地官费资送学生赴日习工艺、矿学等。

史学

民国三年(1914年)3月9日,以袁世凯为首的北洋军阀政府,成立了清史馆着手编纂清史。馆址即设于北平东华门内,延聘赵尔巽为馆长。赵尔巽起初不愿就任,袁世凯劝以修清史乃歌颂大清功德之事,正遗老所当效力之处,赵尔巽乃出任清史馆馆长。赵尔巽任清史馆馆长时,已是古稀之龄。他一直主持编纂“清史”,网罗了一大批学者。依历代正史体例,分纪、传、表、志四类编撰,各类又增加了一些新的内容,如“志”中的邦交、交通,“表”中的大学士、军机大臣,“传”中的畴人、藩部等。民国十六年(1927年),赵尔巽因病去世,由柯劭忞总纂完成初稿,以《清史稿》命名出版,全书五百二十九卷,为历代正史中规模最大的一部。

展开阅读全文 ∨

纠错

轶事典故

隐居青岛

中华民国成立后,赵尔巽被解除职务去青岛隐居。赵尔巽来青岛后住在宁阳路,用大量资金在青岛购置大片房产,他在高密路、天津路、海泊路等建了一大批房子出租或出卖,是当时青岛首屈一指的大富翁。赵尔巽一直担任巡抚、总督之类的高官,宦囊充实,初来乍到便住进德国人兴建的斯脱兰大饭店。会前旅馆租金很贵,可每年夏天都人满为患,让赵尔巽很不舒服。搬入新居后,赵尔巽与陆润庠、劳乃宣等旧官僚组成“十老会”,常常怀念过去当官的日子。隆裕太后驾崩时,遗老们在胶州海关举行公祭,赵尔巽因悲伤过度,又加上遭遇风寒,竟卧病不起。

水饺招降

宣统三年(1911年)6月,赵尔巽出任东三省总督,当时东北地区匪患严重,其中张作霖势力最为雄厚,赵尔巽决心收剿张作霖,并借机整治地方治安。张作霖经常打劫粮车饷银,杀伤官兵,赵尔巽命麾下统领朱庆澜捉拿张作霖,张作霖凭借弹无虚发的神奇枪法,特意命中朱庆澜的顶戴花翎,赵尔巽觉得张作霖有胆有识,只能智取,于是设法招降。最终在黑山谈妥条件,张作霖率众归降。但心存疑虑的张作霖假装肚子疼不肯进城归降,对赵尔巽派来的差官说:“我有止痛秘方,就是吃50个鸡舌头馅的水饺就能好。”赵尔巽听闻,抚掌大笑,遂急命手下人立刻照办。直到天亮,才把50个鸡舌头馅的水饺端到张作霖的面前,张作霖见状主动要求戴上手铐、脚镣,到赵尔巽面前请罪,表示臣服。赵尔巽也亲自走下台阶,扶起张作霖。由于赵尔巽与张作霖这种特殊关系,后来《清史稿》缺乏经费时,张大帅提供了巨额捐款。赵尔巽死后,张作霖根据赵尔巽生前建议,续聘柯劭忞兼代清史馆馆长,委派袁金铠督率刊印、管理经费。

为儿提亲

为了在动荡中稳定东三省局势,免受武昌起义后各省纷纷宣布独立、赞成共和的影响,赵尔巽与袁金铠等人密谋成立“奉天国民保安会”。赵尔巽任命张作霖掌管“保安会”军事部副部长,除了赵尔巽,张作霖一人之下万人之上。以后张作霖成为东北王,遂拜赵尔巽为义父。”张作霖对赵尔巽还心存敬畏之情,用张学良的话说就是:“我父亲没有怕的人,他就怕赵尔巽,就赵尔巽能说他。”

赵尔巽70岁时,他的三夫人生下一子。赵尔巽喜从天降,便给儿子取名赵天赐(字世辉)。赵尔巽为独子向张作霖提亲,但由于辈分原因张作霖拒绝了赵尔巽。张作霖觉得自己的女儿张怀瞳和赵尔巽的儿子之间辈分不对,张怀瞳管赵尔巽叫爷爷,张怀瞳就应该叫赵天赐叔叔,所以张作霖拒绝了赵尔巽的提亲,但心中却一直怀有内疚之感。后来张学良当家,他想着弥补两位已故老者的遗憾。张学良安排赵世辉与张怀瞳见面,两人见面后不久就结婚了。

中华民国成立后,赵尔巽被解除职务去青岛隐居。赵尔巽来青岛后住在宁阳路,用大量资金在青岛购置大片房产,他在高密路、天津路、海泊路等建了一大批房子出租或出卖,是当时青岛首屈一指的大富翁。赵尔巽一直担任巡抚、总督之类的高官,宦囊充实,初来乍到便住进德国人兴建的斯脱兰大饭店。会前旅馆租金很贵,可每年夏天都人满为患,让赵尔巽很不舒服。搬入新居后,赵尔巽与陆润庠、劳乃宣等旧官僚组成“十老会”,常常怀念过去当官的日子。隆裕太后驾崩时,遗老们在胶州海关举行公祭,赵尔巽因悲伤过度,又加上遭遇风寒,竟卧病不起。

水饺招降

宣统三年(1911年)6月,赵尔巽出任东三省总督,当时东北地区匪患严重,其中张作霖势力最为雄厚,赵尔巽决心收剿张作霖,并借机整治地方治安。张作霖经常打劫粮车饷银,杀伤官兵,赵尔巽命麾下统领朱庆澜捉拿张作霖,张作霖凭借弹无虚发的神奇枪法,特意命中朱庆澜的顶戴花翎,赵尔巽觉得张作霖有胆有识,只能智取,于是设法招降。最终在黑山谈妥条件,张作霖率众归降。但心存疑虑的张作霖假装肚子疼不肯进城归降,对赵尔巽派来的差官说:“我有止痛秘方,就是吃50个鸡舌头馅的水饺就能好。”赵尔巽听闻,抚掌大笑,遂急命手下人立刻照办。直到天亮,才把50个鸡舌头馅的水饺端到张作霖的面前,张作霖见状主动要求戴上手铐、脚镣,到赵尔巽面前请罪,表示臣服。赵尔巽也亲自走下台阶,扶起张作霖。由于赵尔巽与张作霖这种特殊关系,后来《清史稿》缺乏经费时,张大帅提供了巨额捐款。赵尔巽死后,张作霖根据赵尔巽生前建议,续聘柯劭忞兼代清史馆馆长,委派袁金铠督率刊印、管理经费。

为儿提亲

为了在动荡中稳定东三省局势,免受武昌起义后各省纷纷宣布独立、赞成共和的影响,赵尔巽与袁金铠等人密谋成立“奉天国民保安会”。赵尔巽任命张作霖掌管“保安会”军事部副部长,除了赵尔巽,张作霖一人之下万人之上。以后张作霖成为东北王,遂拜赵尔巽为义父。”张作霖对赵尔巽还心存敬畏之情,用张学良的话说就是:“我父亲没有怕的人,他就怕赵尔巽,就赵尔巽能说他。”

赵尔巽70岁时,他的三夫人生下一子。赵尔巽喜从天降,便给儿子取名赵天赐(字世辉)。赵尔巽为独子向张作霖提亲,但由于辈分原因张作霖拒绝了赵尔巽。张作霖觉得自己的女儿张怀瞳和赵尔巽的儿子之间辈分不对,张怀瞳管赵尔巽叫爷爷,张怀瞳就应该叫赵天赐叔叔,所以张作霖拒绝了赵尔巽的提亲,但心中却一直怀有内疚之感。后来张学良当家,他想着弥补两位已故老者的遗憾。张学良安排赵世辉与张怀瞳见面,两人见面后不久就结婚了。

展开阅读全文 ∨

纠错

人物争议

籍贯

总论

赵氏家族为汉军,官方文书记载均言其旗籍。中国第一历史档案馆所藏赵尔巽兄弟及其父亲、祖父等人的履历折中所记均为“正蓝旗汉军”。正因为如此,加之赵氏家族曾寄籍泰安以及先茔所在地等因素的导向作用,关于其籍贯所在问题,众说纷纭,出现了山东莱州说、山东泰安说、奉天铁岭说、山东蓬莱说、奉天辽阳说等几种观点,尤以前三者较为常见。

莱州说

此说主要依据为赵尔巽的祖父赵达纶、父亲赵文颖以及两位叔父均葬于莱州。奭良在《清史馆馆长前东三省总督盛京将军赵公行状》中谈及赵达纶“子成进士,就养山东而终老焉,葬于莱州。”此前,其子赵文颖为抵抗太平军而殉城,“葬于山东莱州府掖县南关南头迤东忠园”。赵家后人亦多有提及:赵尔巽嗣子赵世基函中曾明确说过“曾祖、祖父皆在掖邑(今山东莱州旧称)”。赵尔震嗣子赵世泽在致其叔父赵尔巽的信中也有“曾祖、祖父俱在莱州”之言。而赵尔巽的两位叔父赵文熙、赵文骥,也长眠于该处。可见,因其先人茔地所在,赵氏家族与莱州的关系的确极为密切。但由此而断定赵尔巽祖籍山东莱州,难免有失慎重。

泰安说

持此说者依据有二:其一,赵氏家族在泰安有规模较大的家族茔地存在。赵尔巽档案中收录有赵氏族人与赵尔巽商讨修葺泰安先茔问题的函件。此外,母亲李氏、兄长赵尔震以及赵尔巽本人,均葬于泰安。赵尔巽去世后,其灵柩亦发送山东。当时的报纸纷纷报道此事,多言运回“泰安原籍”、“泰安故土”。民国十六年(1927年)9月28日,《北京日报》刊登了题为“赵尔巽灵柩运回泰安原籍”的新闻。10月3日的《顺天时报》报道称:“京奉、津浦两铁路局奉大元帅(张作霖)命,以清史馆长赵尔巽灵柩直运泰安原籍。”10月6日,《北京日报》继续报道此事:“赵次老逝世后,定昨日运柩返鲁原籍祖莹安葬。”其二,赵家与泰安的关系可以追溯到担任山东泰安营参将11年的赵寅宾。从此以后,赵氏家族寄籍泰安。综合以上因素,而有赵尔巽祖籍泰安之论。但是,赵尔巽本人对此并不认同。在交卸盛京将军之前,赵尔巽曾专折请假赴山东修墓。其奏折原稿称“窃寄居山东泰安县地方数世”,后修改为“窃寄居山东已历数世,祖、父邱陇均在彼乡”。这一奏折,明确否定了祖籍泰安的说法。

奉天铁岭说

此说法流传极广,主要来源于时人的记述:奭良在《清史馆馆长前东三省总督盛京将军赵公行状》中明确地说赵尔巽“本贯铁岭,隶汉军正蓝旗”。近代藏书家叶景葵在谈及《傲徕山房所藏五朝墨迹》时,介绍赵尔萃为“铁岭人”。赵尔巽幕僚吴廷燮,多次提及赵尔巽为铁岭人:“光绪二十八年(1902年)秋,西林(岑春煊)赴广东调任,铁岭赵次珊尚书师护巡抚。”“光绪二十九年,三十九岁。铁岭(赵尔巽)擢湘抚,泾县(吴廷斌)护晋抚。”“光绪三十年,铁岭内召。七月,政务处电调燮入京留政务处,署帮总办,馆铁岭宅。”上述三人皆为赵尔巽极为倚重的幕僚,他们的叙述当具有相当大的可信度。

名号

关于赵尔巽的名号,同样有多种记载。最常见的有两种:其一,赵尔巽“字次珊,号无补”。如赵尔巽去世后,跟随赵尔巽多年的表亲奭良,在其所作的行状中有这样的记述:“公讳尔巽,字次珊,号无补。”费行简的《现代名人小传》中附载有《赵尔巽传》:赵尔巽,“字次珊,汉军旗人”。清末科榜眼朱汝珍在《词林辑略》中亦有同样的记载:“赵尔巽,字次珊,正蓝旗汉军人。”《盛京时报》在报道赵尔巽去世消息时也提及“赵尔巽,字次山,前清汉军正蓝旗人”。其二,“赵尔巽字公镶,号次珊”。如《中国近代人物名号大辞典》《中国近代史词典》《辛亥革命辞典》等很多工具书均持此说。一些相关的记述也多持同样观点。见诸《赵氏族谱》的记载则是“赵尔巽字公让,号次珊,别号无补”。《赵氏族谱》本为赵尔巽于四川总督任内纂修,在成书过程中已经过核对、修改。并且,刊刻成册之后,尚见改动、补充之处。

总论

赵氏家族为汉军,官方文书记载均言其旗籍。中国第一历史档案馆所藏赵尔巽兄弟及其父亲、祖父等人的履历折中所记均为“正蓝旗汉军”。正因为如此,加之赵氏家族曾寄籍泰安以及先茔所在地等因素的导向作用,关于其籍贯所在问题,众说纷纭,出现了山东莱州说、山东泰安说、奉天铁岭说、山东蓬莱说、奉天辽阳说等几种观点,尤以前三者较为常见。

莱州说

此说主要依据为赵尔巽的祖父赵达纶、父亲赵文颖以及两位叔父均葬于莱州。奭良在《清史馆馆长前东三省总督盛京将军赵公行状》中谈及赵达纶“子成进士,就养山东而终老焉,葬于莱州。”此前,其子赵文颖为抵抗太平军而殉城,“葬于山东莱州府掖县南关南头迤东忠园”。赵家后人亦多有提及:赵尔巽嗣子赵世基函中曾明确说过“曾祖、祖父皆在掖邑(今山东莱州旧称)”。赵尔震嗣子赵世泽在致其叔父赵尔巽的信中也有“曾祖、祖父俱在莱州”之言。而赵尔巽的两位叔父赵文熙、赵文骥,也长眠于该处。可见,因其先人茔地所在,赵氏家族与莱州的关系的确极为密切。但由此而断定赵尔巽祖籍山东莱州,难免有失慎重。

泰安说

持此说者依据有二:其一,赵氏家族在泰安有规模较大的家族茔地存在。赵尔巽档案中收录有赵氏族人与赵尔巽商讨修葺泰安先茔问题的函件。此外,母亲李氏、兄长赵尔震以及赵尔巽本人,均葬于泰安。赵尔巽去世后,其灵柩亦发送山东。当时的报纸纷纷报道此事,多言运回“泰安原籍”、“泰安故土”。民国十六年(1927年)9月28日,《北京日报》刊登了题为“赵尔巽灵柩运回泰安原籍”的新闻。10月3日的《顺天时报》报道称:“京奉、津浦两铁路局奉大元帅(张作霖)命,以清史馆长赵尔巽灵柩直运泰安原籍。”10月6日,《北京日报》继续报道此事:“赵次老逝世后,定昨日运柩返鲁原籍祖莹安葬。”其二,赵家与泰安的关系可以追溯到担任山东泰安营参将11年的赵寅宾。从此以后,赵氏家族寄籍泰安。综合以上因素,而有赵尔巽祖籍泰安之论。但是,赵尔巽本人对此并不认同。在交卸盛京将军之前,赵尔巽曾专折请假赴山东修墓。其奏折原稿称“窃寄居山东泰安县地方数世”,后修改为“窃寄居山东已历数世,祖、父邱陇均在彼乡”。这一奏折,明确否定了祖籍泰安的说法。

奉天铁岭说

此说法流传极广,主要来源于时人的记述:奭良在《清史馆馆长前东三省总督盛京将军赵公行状》中明确地说赵尔巽“本贯铁岭,隶汉军正蓝旗”。近代藏书家叶景葵在谈及《傲徕山房所藏五朝墨迹》时,介绍赵尔萃为“铁岭人”。赵尔巽幕僚吴廷燮,多次提及赵尔巽为铁岭人:“光绪二十八年(1902年)秋,西林(岑春煊)赴广东调任,铁岭赵次珊尚书师护巡抚。”“光绪二十九年,三十九岁。铁岭(赵尔巽)擢湘抚,泾县(吴廷斌)护晋抚。”“光绪三十年,铁岭内召。七月,政务处电调燮入京留政务处,署帮总办,馆铁岭宅。”上述三人皆为赵尔巽极为倚重的幕僚,他们的叙述当具有相当大的可信度。

名号

关于赵尔巽的名号,同样有多种记载。最常见的有两种:其一,赵尔巽“字次珊,号无补”。如赵尔巽去世后,跟随赵尔巽多年的表亲奭良,在其所作的行状中有这样的记述:“公讳尔巽,字次珊,号无补。”费行简的《现代名人小传》中附载有《赵尔巽传》:赵尔巽,“字次珊,汉军旗人”。清末科榜眼朱汝珍在《词林辑略》中亦有同样的记载:“赵尔巽,字次珊,正蓝旗汉军人。”《盛京时报》在报道赵尔巽去世消息时也提及“赵尔巽,字次山,前清汉军正蓝旗人”。其二,“赵尔巽字公镶,号次珊”。如《中国近代人物名号大辞典》《中国近代史词典》《辛亥革命辞典》等很多工具书均持此说。一些相关的记述也多持同样观点。见诸《赵氏族谱》的记载则是“赵尔巽字公让,号次珊,别号无补”。《赵氏族谱》本为赵尔巽于四川总督任内纂修,在成书过程中已经过核对、修改。并且,刊刻成册之后,尚见改动、补充之处。

展开阅读全文 ∨

纠错

后世纪念

赵尔巽公馆建于光绪三十一年(1905年),又称赵尔巽府邸,赵尔巽别墅或赵尔巽故居,坐落在今沈阳市大东区万泉街1号,万泉公园的西南角。占地1000平方米,砖木结构,有正房5间,东西厢房各5间。青砖、绿窗、红门。据史料记载,赵尔巽公馆的主体结构是一座典型的中国四合院,由前门楼、正房、厢房和后花园组成。2004年,因年久失修,大东区政府投资160万元,对赵公馆进行历时半年多的修缮。

展开阅读全文 ∨

您可能感兴趣...

文章点评...

作者

仲子陵

王毂

王鉴

吴存楷

陶梦桂

方太古

罗伦

吴殳

曹于汴

程本立

赵宽

陆应旸

易顺鼎

戴察

际智

程端礼

陆友仁

麻革

徐承烈

田艺蘅

刘树堂

鲁一同

黄佐

赵国璧

卢儒

张英

车万育

黄钧宰

王用宾

章惇

刘鲁风

翁绶

杜旟

姜宸英

徐积

刘章

费昶

陆厥

谢安

司马懿

杨方

祖台之

束皙

周弘让

吴应箕

朱昂

何孟雄

郭麟

孙良器

守端

李昪

徐侨

卞之琳

柳浑

张昱

谢谔

清顺

郑振铎

丰子恺

郁达夫

王琮

孔德绍

吴兆骞

周亮工

王轩

周文雍

护国

沈辽

虞仲文

赵延寿

张协

刘献廷

虞骞

任昉

谢瞻

赵功可

陆可教

吴莱

刘弗陵

张打油

道璨

陈烈

朱鹤龄

陈季

袁正真

张简

邢昉

马祖常

詹时雨

大食惟寅

范康

厉声教

陈高

沈钦圻

朱一是

唐圭璋

习近平

陈郁

赵淇

严识玄

微信公众号

微信小程序