纠错

人物简介

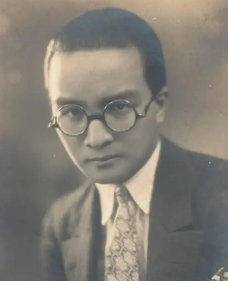

李金发(1900年11月21日-1976年12月25日),广东梅县梅南镇罗田上村人。幼时就读于梅县县立高小,未毕业即赴香港在罗马书院攻读英语,为时一载。17岁往返于梅县、上海念书。李金发因喜爱艺术,于民国8年(1919)赴法、德等国学习雕塑。5年后,学成回国,在上海美术专门学校任教,后又受聘于国立中央大学、杭州国立艺术学院任教授并创办《美育》杂志。后被广东美术学院聘为院长。因他通晓英、法等国文字,又懂国际礼节,被国民政府调到外交部任职。广州沦陷,他在韶关、越南等地编辑《文坛》等刊物。后奉命调任西南运输处越南分处科长,任职3年。越南沦陷前回国,仍在外交部任职。民国34年(1945),李金发出任中国驻伊朗大使馆一等秘书,两年后转为驻伊拉克大使馆代办。

雕刻和诗文是李金发业余的最大爱好。蔡元培先生称他为“文学纵横乃如此,金石雕刻诚能为”。他在20年代留学期间,诗歌创作已取得了辉煌成就。他的诗歌,深受法国象征派诗人波特莱尔和魏尔伦等人的影响,惯用新奇晦涩的蠹象和格调表现对人生命运的感叹,追求虚幻美,被人称为“诗怪”。著名学者朱自清则把他誉为“把法国象征派诗人的手法介绍到中国诗坛的第一个人”。

李金发一生的诗文著作,主要有《为幸福而歌》《岭东情歌》《微雨》《食客与凶年》《意大利艺术概要》《雕刻家米西盎则罗》《北京的最后勾留》《梭米顿夫人传》《肉的囹圄》《古希腊恋歌》《艺术论文集》《德国文学ABC》《异国情调》等。他的作品《弃妇》和《里昂车中》被选入1984年出版的《现代百家诗》中。李金发诗文著作表现了他热爱祖国、热爱故乡、深明民族大义的爱国主义思想。《异国情调》一书,是在抗日战争期间写的,以炽热而深沉的笔触,真实地体现了40年代梅县客家华侨生活,洋溢着强烈的爱国主义感情,并具有浓重的乡土气息。在最后一段中写道:“我不能再回去看看中国,真是平生憾事,虽然我在那里度过了痛苦的岁月,但是中国太美丽了,他总有一天会达到更文明的日子……。”在他编辑出版的《岭东情歌》和他在美国定居后出版的《飘零闲笔》,都抒发了他对祖国和故乡的的眷念深情。他深明民族大义,嫉恶如仇,曾痛斥汪精卫认贼作父,指责某些人的汉奸行为“贻羞吾国文化人”。其代表作《有感》《琴的哀》《希望与怜悯》等,有一定的社会认识价值,但语言过于晦涩欧化。

李金发一生还致力于雕塑创作,是我国最早去法国攻读雕塑的留学生之一。在法国留学时,他的两件雕塑作品被选入巴黎春季美术大型展览会展出。他的雕塑作品有伍廷芳像、邓仲元铜像以及广州中山纪念堂门前的孙中山塑像等。其作品主题明确,布局严谨,造型坚实,整体感强,注重人物思想感情的刻划。且极神似,堪称现代雕塑艺术中的杰作。

解放战争后期,李金发息政,长期寓居美国,直至1976年12月25日病逝美国纽约,终年76岁。

雕刻和诗文是李金发业余的最大爱好。蔡元培先生称他为“文学纵横乃如此,金石雕刻诚能为”。他在20年代留学期间,诗歌创作已取得了辉煌成就。他的诗歌,深受法国象征派诗人波特莱尔和魏尔伦等人的影响,惯用新奇晦涩的蠹象和格调表现对人生命运的感叹,追求虚幻美,被人称为“诗怪”。著名学者朱自清则把他誉为“把法国象征派诗人的手法介绍到中国诗坛的第一个人”。

李金发一生的诗文著作,主要有《为幸福而歌》《岭东情歌》《微雨》《食客与凶年》《意大利艺术概要》《雕刻家米西盎则罗》《北京的最后勾留》《梭米顿夫人传》《肉的囹圄》《古希腊恋歌》《艺术论文集》《德国文学ABC》《异国情调》等。他的作品《弃妇》和《里昂车中》被选入1984年出版的《现代百家诗》中。李金发诗文著作表现了他热爱祖国、热爱故乡、深明民族大义的爱国主义思想。《异国情调》一书,是在抗日战争期间写的,以炽热而深沉的笔触,真实地体现了40年代梅县客家华侨生活,洋溢着强烈的爱国主义感情,并具有浓重的乡土气息。在最后一段中写道:“我不能再回去看看中国,真是平生憾事,虽然我在那里度过了痛苦的岁月,但是中国太美丽了,他总有一天会达到更文明的日子……。”在他编辑出版的《岭东情歌》和他在美国定居后出版的《飘零闲笔》,都抒发了他对祖国和故乡的的眷念深情。他深明民族大义,嫉恶如仇,曾痛斥汪精卫认贼作父,指责某些人的汉奸行为“贻羞吾国文化人”。其代表作《有感》《琴的哀》《希望与怜悯》等,有一定的社会认识价值,但语言过于晦涩欧化。

李金发一生还致力于雕塑创作,是我国最早去法国攻读雕塑的留学生之一。在法国留学时,他的两件雕塑作品被选入巴黎春季美术大型展览会展出。他的雕塑作品有伍廷芳像、邓仲元铜像以及广州中山纪念堂门前的孙中山塑像等。其作品主题明确,布局严谨,造型坚实,整体感强,注重人物思想感情的刻划。且极神似,堪称现代雕塑艺术中的杰作。

解放战争后期,李金发息政,长期寓居美国,直至1976年12月25日病逝美国纽约,终年76岁。

展开阅读全文 ∨

纠错

人物生平

严父管教-忧郁的客家少年

1900年11月21日,李金发出生于广东梅县梅南镇罗田上村,原名李权兴,别名李遇安,“李金发”是他用得最多的笔名。梅州是广东著名侨乡,李金发的父亲李焕章青年时期冒险到非洲岛国毛里求斯谋生,经营“糖房店”并取得成功。他以经营所得在家乡梅州购置田土,兴建房舍“承德第”。

1915年,李金发从家乡到梅州市区高等小学读书,第一次接触到数学、物理、地理、英文、国画、体育等新课程。

1917年冬,李金发高中毕业,因为教育厅规定实行秋季毕业,他因没拿到毕业文凭而辍学。他当时已经17岁,为前途所困,陷入不能自拔的苦闷彷徨之中,成天躲在书房读《玉梨魂》一类的鸳鸯蝴蝶派哀情小说和《牡丹亭》一类的戏曲。

1919年初,李金发与同学结伴赴香港,先入谭卫芝补习学校读英文,半年后转入圣约瑟中学(俗称罗马书院),他在香港接受了短暂的英式正规教育。到年底,终因思家心切告别香港,回到梅州家乡。香港学习生涯虽短,但为李金发今后出国及写作打下了初步基础。

赴法求学-雕塑入选巴黎美展

1919年11月,李金发登上一艘英国商船离沪赴法,同船者包括其同乡林风眠及李立三、徐特立、王若飞等。抵达马赛后,他由法华教育会安排在巴黎附近的枫丹白露市立中学学习法语。

1920年秋,李金发与法华教育会脱离经济关系,成为自费留学生,他决定选择雕塑艺术,开始专业学习。之所以这样选择,因为他醉心于法国栩栩如生的大理石雕像。

1921年春,李金发进入位于法国第戎的国立美术专科学校。这所学校条件很差,师资缺乏,半年后他转入国立巴黎美术学院雕刻教授布谢名下深造。巴黎美术学院是法国最高艺术学府,徐悲鸿也曾在此学习。

1922年春,李金发为同学林风眠和刘既漂各做了一个石膏像,并让工匠照模型做成花岗石雕像。两个头像都被选中参加巴黎春季展览会,是为中国人的雕塑作品第一次入选巴黎美展。

醉心文学-开创中国象征派诗歌

1923年,他分别编定诗集《微雨》和《食客与凶年》,他将这两部诗稿寄给国内的周作人,周作人回信称赞他的诗“国内所无,别开生面”,并将这两本诗集编入新潮社丛书,推荐给北新书局。

1925年11月,李金发的《微雨》出版,之后另外两部诗集也相继出版,奠定了他作为中国现代象征诗创始者的地位。

1925年6月,李金发决定应上海美专校长刘海粟之聘,回国任雕刻教授。令他意想不到的是,当时学生担心学成后无法就业,上海美专招生时竟无一人报名学雕塑,因此其雕刻教授之聘无法兑现,李金发“学成归国”而失业。同年加入文学研究会,并为《小说月报》、《新女性》撰稿。

1926年,李金发在上海结识蔡元培,蔡元培为李金发的《意大利及其艺术概要》和《雕刻家西米盎则罗》两书题写书名,并以“文学纵横乃如此,金石刻画臣能为”一联相赠,李金发则应《申报》要求,为蔡培元塑造了一座内铅外铜胸像。随后他创办《美育杂志》,广泛介绍西方美术思潮,介绍中外古今艺术精品,宣传现代美育思想。

1927年秋,任中央大中秘书。

1928年3月,国立西湖艺术院(后改名国立杭州艺术专科学校)正式创建,林风眠任校长,李金发也被聘雕刻教授,在该校任教四年。

1931年冬,李金发辞去杭州艺专教授之职回到广州,应孙科之请做近代著名外交家伍廷芳铜像,接着又应广东省主席陈济棠之请作邓铿将军铜像。伍廷芳铜像是李金发的得意之作,也是广州最早的现代公共作品,他曾于《文艺生活的回忆》中详细叙述制作经过。这座铜像现仍立于广州越秀公园。

1934年,李金发在《现代》杂志陆续发表《夜雨孤坐听乐》等十首诗,加入戴望舒等组成的“现代派”行列。他还在《小说月报》《前途》月刊等多种刊物上发表过诗作。

1936年秋,李金发被任命为广州市立美术学校校长。

1938年10月广州沦陷,学校自行解体,李金发加入难民行列,辗转流迁西南各地。

1940年,李金发历尽艰险,携家人回到广东省战时省会韶关,被任命为广东省文化运动委员会委员、广东省革命博物馆馆长。在韶关,他将斗室命名“仰天堂”,取岳飞《满江红》词“仰天长啸,壮怀激烈”之意,写作了《从周作人谈到“文人无行”》等文,痛斥汉奸汪精卫和周作人。

隐居美国-诗人去养鸡

1941年,将其散文及诗作编成《异国情调》出版。

1945年3月,李金发出任中国驻伊朗大使馆一等秘书,数年后,国内政局发生翻天覆地变化,李金发在观望近一年之后决定全家移居美国。

1951年,李金发了解到当时美国鸡蛋供不应求,办农场养鸡前景看好,于是买下位于新泽西州林湖的一家农场。他仔细钻研养鸡技术,详细了解美国有关政策、法规,并从银行贷款将原农场扩大,短短一年间使农场幼鸡由原来的1800只发展到9000只,一跃而为美国中级农场,利润相当可观。

1959年初将农场交出抵押所欠银行贷款,一年后返回纽约,定居于长岛,不久加入纽约雕刻师公会,依靠自己的雕塑技艺为生,他曾做过当时美国总统肯尼迪胸像出售。

1974年,台湾诗人痖弦为研究李金发诗歌创作开始与李本人通信,李金发经过一度踌躇,终于写下《答痖弦先生二十问》,为我们了解他的生平创作及文艺思想提供了丰富的第一手资料。

1976年12月25日,李金发在纽约长岛病逝,享年76岁。《纽约时报》于31日登载了《雕塑家、外交官、诗人李金发逝世》的消息,简短介绍了李金发的生平。

1900年11月21日,李金发出生于广东梅县梅南镇罗田上村,原名李权兴,别名李遇安,“李金发”是他用得最多的笔名。梅州是广东著名侨乡,李金发的父亲李焕章青年时期冒险到非洲岛国毛里求斯谋生,经营“糖房店”并取得成功。他以经营所得在家乡梅州购置田土,兴建房舍“承德第”。

1915年,李金发从家乡到梅州市区高等小学读书,第一次接触到数学、物理、地理、英文、国画、体育等新课程。

1917年冬,李金发高中毕业,因为教育厅规定实行秋季毕业,他因没拿到毕业文凭而辍学。他当时已经17岁,为前途所困,陷入不能自拔的苦闷彷徨之中,成天躲在书房读《玉梨魂》一类的鸳鸯蝴蝶派哀情小说和《牡丹亭》一类的戏曲。

1919年初,李金发与同学结伴赴香港,先入谭卫芝补习学校读英文,半年后转入圣约瑟中学(俗称罗马书院),他在香港接受了短暂的英式正规教育。到年底,终因思家心切告别香港,回到梅州家乡。香港学习生涯虽短,但为李金发今后出国及写作打下了初步基础。

赴法求学-雕塑入选巴黎美展

1919年11月,李金发登上一艘英国商船离沪赴法,同船者包括其同乡林风眠及李立三、徐特立、王若飞等。抵达马赛后,他由法华教育会安排在巴黎附近的枫丹白露市立中学学习法语。

1920年秋,李金发与法华教育会脱离经济关系,成为自费留学生,他决定选择雕塑艺术,开始专业学习。之所以这样选择,因为他醉心于法国栩栩如生的大理石雕像。

1921年春,李金发进入位于法国第戎的国立美术专科学校。这所学校条件很差,师资缺乏,半年后他转入国立巴黎美术学院雕刻教授布谢名下深造。巴黎美术学院是法国最高艺术学府,徐悲鸿也曾在此学习。

1922年春,李金发为同学林风眠和刘既漂各做了一个石膏像,并让工匠照模型做成花岗石雕像。两个头像都被选中参加巴黎春季展览会,是为中国人的雕塑作品第一次入选巴黎美展。

醉心文学-开创中国象征派诗歌

1923年,他分别编定诗集《微雨》和《食客与凶年》,他将这两部诗稿寄给国内的周作人,周作人回信称赞他的诗“国内所无,别开生面”,并将这两本诗集编入新潮社丛书,推荐给北新书局。

1925年11月,李金发的《微雨》出版,之后另外两部诗集也相继出版,奠定了他作为中国现代象征诗创始者的地位。

1925年6月,李金发决定应上海美专校长刘海粟之聘,回国任雕刻教授。令他意想不到的是,当时学生担心学成后无法就业,上海美专招生时竟无一人报名学雕塑,因此其雕刻教授之聘无法兑现,李金发“学成归国”而失业。同年加入文学研究会,并为《小说月报》、《新女性》撰稿。

1926年,李金发在上海结识蔡元培,蔡元培为李金发的《意大利及其艺术概要》和《雕刻家西米盎则罗》两书题写书名,并以“文学纵横乃如此,金石刻画臣能为”一联相赠,李金发则应《申报》要求,为蔡培元塑造了一座内铅外铜胸像。随后他创办《美育杂志》,广泛介绍西方美术思潮,介绍中外古今艺术精品,宣传现代美育思想。

1927年秋,任中央大中秘书。

1928年3月,国立西湖艺术院(后改名国立杭州艺术专科学校)正式创建,林风眠任校长,李金发也被聘雕刻教授,在该校任教四年。

1931年冬,李金发辞去杭州艺专教授之职回到广州,应孙科之请做近代著名外交家伍廷芳铜像,接着又应广东省主席陈济棠之请作邓铿将军铜像。伍廷芳铜像是李金发的得意之作,也是广州最早的现代公共作品,他曾于《文艺生活的回忆》中详细叙述制作经过。这座铜像现仍立于广州越秀公园。

1934年,李金发在《现代》杂志陆续发表《夜雨孤坐听乐》等十首诗,加入戴望舒等组成的“现代派”行列。他还在《小说月报》《前途》月刊等多种刊物上发表过诗作。

1936年秋,李金发被任命为广州市立美术学校校长。

1938年10月广州沦陷,学校自行解体,李金发加入难民行列,辗转流迁西南各地。

1940年,李金发历尽艰险,携家人回到广东省战时省会韶关,被任命为广东省文化运动委员会委员、广东省革命博物馆馆长。在韶关,他将斗室命名“仰天堂”,取岳飞《满江红》词“仰天长啸,壮怀激烈”之意,写作了《从周作人谈到“文人无行”》等文,痛斥汉奸汪精卫和周作人。

隐居美国-诗人去养鸡

1941年,将其散文及诗作编成《异国情调》出版。

1945年3月,李金发出任中国驻伊朗大使馆一等秘书,数年后,国内政局发生翻天覆地变化,李金发在观望近一年之后决定全家移居美国。

1951年,李金发了解到当时美国鸡蛋供不应求,办农场养鸡前景看好,于是买下位于新泽西州林湖的一家农场。他仔细钻研养鸡技术,详细了解美国有关政策、法规,并从银行贷款将原农场扩大,短短一年间使农场幼鸡由原来的1800只发展到9000只,一跃而为美国中级农场,利润相当可观。

1959年初将农场交出抵押所欠银行贷款,一年后返回纽约,定居于长岛,不久加入纽约雕刻师公会,依靠自己的雕塑技艺为生,他曾做过当时美国总统肯尼迪胸像出售。

1974年,台湾诗人痖弦为研究李金发诗歌创作开始与李本人通信,李金发经过一度踌躇,终于写下《答痖弦先生二十问》,为我们了解他的生平创作及文艺思想提供了丰富的第一手资料。

1976年12月25日,李金发在纽约长岛病逝,享年76岁。《纽约时报》于31日登载了《雕塑家、外交官、诗人李金发逝世》的消息,简短介绍了李金发的生平。

展开阅读全文 ∨

纠错

艺术特点

灰色意象

李金发把一系列灰色意象引进诗歌领域,以“丑、怪、忧郁”等为美。

一般诗人常以白云、流水、花朵等作为自己的意象以幸福、理想、和谐等与美好相关的事物为主题抒发对生活的热爱和思考。而李金发却不同,他的诗歌主题常充满了丑恶、死亡、梦幻、恐怖、畸形甚至绝望等因素,意象包括污血、残阳、死尸、枯骨、荒野、寒夜……这些灰色的主题和荒诞的意象构成了他诗歌的主要特质,显然,他的这种美学追求,主要受了波特莱尔的影响。波特莱尔曾说:“艺术有一种神奇的本领可怕的东西用艺术表现出来就变成了美,痛苦伴随上音律节奏就使人心神充满了静谧的喜悦。”(《恶之花·序》)。在波特莱尔的影响下,李金发的诗歌表现出一种谜语式的特点。以他的《弃妇》为例这首诗用感伤忧郁的创作指向把一种黑色的忧郁、一种个人的人生不幸当做审美对象肮脏而蓬乱的长发披在眼前不仅使她看不到人们轻蔑的羞辱与冷眼的歧视,而且还使人看不到人间的流血与死亡。

象征意义

李金发善于将思想直觉化。李金发善于用富于象征意义的形象来表现自己的情感、感受与思想。李金发的所有诗歌,几乎都不用“直说”,而是通过具体的形象来一点一点地暗示、隐喻,即以主要意象来表现审美感受与审美体验。仍以《弃妇》为例,最后一段有这样的句子,“衰老的裙裾发出哀怜”,这是对心如死灰、身心皆已苍老的弃妇发出的哀叹。

思想跳跃

李金发的诗歌充满想象的跳跃。对于诗歌的想象与感觉问题,朱自清曾有过这样一番论述,“想象的素材是感觉,怎样玲珑飘渺的空中楼阁都建筑在感觉上。感觉人人有,可是或敏锐,或迟,因而有精粗之别。而各个感觉间交互错综的关系,千变万化,不容易把捉,这些往往是稍纵即逝的。偶尔把捉着了,要将这些组织起来成功一种可给人看的形式,又得有一番工夫,一幅本领。”

李金发把一系列灰色意象引进诗歌领域,以“丑、怪、忧郁”等为美。

一般诗人常以白云、流水、花朵等作为自己的意象以幸福、理想、和谐等与美好相关的事物为主题抒发对生活的热爱和思考。而李金发却不同,他的诗歌主题常充满了丑恶、死亡、梦幻、恐怖、畸形甚至绝望等因素,意象包括污血、残阳、死尸、枯骨、荒野、寒夜……这些灰色的主题和荒诞的意象构成了他诗歌的主要特质,显然,他的这种美学追求,主要受了波特莱尔的影响。波特莱尔曾说:“艺术有一种神奇的本领可怕的东西用艺术表现出来就变成了美,痛苦伴随上音律节奏就使人心神充满了静谧的喜悦。”(《恶之花·序》)。在波特莱尔的影响下,李金发的诗歌表现出一种谜语式的特点。以他的《弃妇》为例这首诗用感伤忧郁的创作指向把一种黑色的忧郁、一种个人的人生不幸当做审美对象肮脏而蓬乱的长发披在眼前不仅使她看不到人们轻蔑的羞辱与冷眼的歧视,而且还使人看不到人间的流血与死亡。

象征意义

李金发善于将思想直觉化。李金发善于用富于象征意义的形象来表现自己的情感、感受与思想。李金发的所有诗歌,几乎都不用“直说”,而是通过具体的形象来一点一点地暗示、隐喻,即以主要意象来表现审美感受与审美体验。仍以《弃妇》为例,最后一段有这样的句子,“衰老的裙裾发出哀怜”,这是对心如死灰、身心皆已苍老的弃妇发出的哀叹。

思想跳跃

李金发的诗歌充满想象的跳跃。对于诗歌的想象与感觉问题,朱自清曾有过这样一番论述,“想象的素材是感觉,怎样玲珑飘渺的空中楼阁都建筑在感觉上。感觉人人有,可是或敏锐,或迟,因而有精粗之别。而各个感觉间交互错综的关系,千变万化,不容易把捉,这些往往是稍纵即逝的。偶尔把捉着了,要将这些组织起来成功一种可给人看的形式,又得有一番工夫,一幅本领。”

展开阅读全文 ∨

纠错

人物评价

冯异:“李金发的诗是国内所无,别开生面的作品。”

胡适:“李金发的诗是‘笨谜’”。

苏雪林:“近代中国象征派的诗至李金发而始有,在新诗界中不能说他没有相当的贡献。只这一点李氏的诗便值得我们讨论了。”

朱自清:"他的诗没有寻常的章法,一部分一部分可以懂,合起来却没有意思。他要表现的不是意思而是感觉或情感;仿佛大大小小红红绿绿一串珠子,他却藏起那串儿,你得自己穿着瞧。"

胡适:“李金发的诗是‘笨谜’”。

苏雪林:“近代中国象征派的诗至李金发而始有,在新诗界中不能说他没有相当的贡献。只这一点李氏的诗便值得我们讨论了。”

朱自清:"他的诗没有寻常的章法,一部分一部分可以懂,合起来却没有意思。他要表现的不是意思而是感觉或情感;仿佛大大小小红红绿绿一串珠子,他却藏起那串儿,你得自己穿着瞧。"

展开阅读全文 ∨

您可能感兴趣...

文章点评...

作者

仲子陵

王毂

王鉴

吴存楷

陶梦桂

方太古

罗伦

吴殳

曹于汴

程本立

赵宽

陆应旸

易顺鼎

戴察

际智

程端礼

陆友仁

麻革

徐承烈

田艺蘅

刘树堂

鲁一同

黄佐

赵国璧

卢儒

张英

车万育

黄钧宰

王用宾

章惇

刘鲁风

翁绶

杜旟

姜宸英

徐积

刘章

费昶

陆厥

谢安

司马懿

杨方

祖台之

束皙

周弘让

吴应箕

朱昂

何孟雄

郭麟

孙良器

守端

李昪

徐侨

卞之琳

柳浑

张昱

谢谔

清顺

郑振铎

丰子恺

郁达夫

王琮

孔德绍

吴兆骞

周亮工

王轩

周文雍

护国

沈辽

虞仲文

赵延寿

张协

刘献廷

虞骞

任昉

谢瞻

赵功可

陆可教

吴莱

刘弗陵

张打油

道璨

陈烈

朱鹤龄

陈季

袁正真

张简

邢昉

马祖常

詹时雨

大食惟寅

范康

厉声教

陈高

沈钦圻

朱一是

唐圭璋

习近平

陈郁

赵淇

严识玄

微信公众号

微信小程序